終活を意識をしていると、「エンディングノート」という言葉が目につくようになります。

終活でやるべきことの1つ目に、「エンディングノート」を書くことがすすめられているのは、書きながら前向きな気持ちになって心の変化を体験できるからです。

終活は「終」という字を使うことから、死ぬことへの意識が高くなるような気がしてしまうかもしれませんが、「生きる」に焦点を当て、自分と周りの人たちへメッセージを伝えるのが目的です。

エンディングノートは、家族や大切な方に見てもらい、記入する内容も誰かに見られるものであることを意識して書いていきます。

何か決まり事があるわけではありませんが、最低限伝えておきたいこと…そして自分史を書かれる方もいます。

残される大切な人たちに、最低限伝えておきたい具体的な内容と書き方、市販されている「エンディングノート」の選び方などのポイントをまとめました。

目 次

- 1 エンディングノートとは

- 2 エンディングノートで家族は救われる

- 3 エンディングノートと遺言書の違い

- 4 エンディングノートの具体的な内容

- 4.1 自分の基本情報について-エンディングノートの書き方ポイント1

- 4.2 資産について(預貯金、口座番号、年金番号など)-エンディングノートの書き方ポイント2

- 4.3 普段は隠していることや身の回りのことについて-エンディングノートの書き方ポイント3

- 4.4 自分と関係する人や間柄と連絡先について-エンディングノートの書き方ポイント4

- 4.5 法的な拘束力がある「相続・遺言」について-エンディングノートの書き方ポイント5

- 4.6 「医療・介護」について-エンディングノートの書き方ポイント6

- 4.7 葬儀ついて-エンディングノートの書き方ポイント7

- 4.8 お墓について-エンディングノートの書き方ポイント8

- 4.9 家族以外の人に管理希望とおひとり様「死後事務委任契約」-エンディングノートの書き方ポイント9

- 4.10 エンディングノートに書くことは「自由」-エンディングノートの書き方ポイント10

- 5 おすすめ記事

エンディングノートとは

エンディングノートとは、人生の最期を迎えるにあたり、自分の希望や思いを、家族や大切な人に伝えるためのノートのことです。

同じような目的として「遺言」が頭に浮かぶと思いますが、遺言は亡くなった後の希望を書きますが、エンディングノートは現在から亡くなった後のことまで、幅広く書いていきます。

病気などで判断力を失うような状況になったとき、周りの人はどうしていいかわかりません。

そんな時、「エンディングノート」があることで、自分の意思を伝えることができますし、家族も本人の気持ちを知ることができるので、迷うことなく迅速かつ安心して行動でき、決断後の後悔を少なくすることができます。

「エンディングノート」は終活の道標とされるもので、自分だけではなく家族や大切な人にとって必要なノートになります。

エンディングノートで家族は救われる

終活の道標である「エンディングノート」

それは自分の希望や思いを綴ることですが、本人の意思を家族が知ることで迷うことなく決断後の後悔が少なくてすむと思います。

家族は一秒でも長く生きていてほしい…そういう思いから延命治療を望む場合があります。

しかし、本人は自分の体力や気力・痛みと耐えがたいものを想像し、金銭的な心配も加わるので、不安な気持ちになります。

もし、自分が治療が絶望的な状況になった場合は、延命治療を望まないという選択を「エンディングノート」で書いておきます。

実際の私の経験です。

母は25年間ガンと闘っていましたが、末期の時は痛みやモルヒネでの幻覚があり、本人は「延命治療を希望しない」と私に伝えてきました。

痛みを取り除く治療をして、ゆっくりと話す機会ができたこと…それは母の決断に感謝するものでした。

私の幼少の頃の話から、私の反抗期にどんな気持ちだったのか…私とお嫁さんが仲が良いので、母はすごく安心していたこと。

私が母に感謝の言葉を言えたこと…

「思い残すことはない」と母が言ってくれたこと。

延命治療を受けないけれど、穏やかに家族といっしょに過ごせる日々ができたことは、母の意思があったからこそできた時間です。

「エンディングノート」という形ではありませんでしたが、旅立ってしまった人の伝言は後々とても大切なモノになります。

そんな思いを一冊のノートに残しておくことで、残された家族は救われると思うのです。

エンディングノートと遺言書の違い

エンディングノートには、現在の健康状態や薬について、葬儀やお墓についての希望、生命保険などの重要な書類などを記載するのが一般的です。

一方、遺言書には財産の処分方法や子どもの認知といった法的効力があるものに限られます。

遺言書の法的効力は、本人の死後に初めて効果を発揮するため、エンディングノートのように生前の情報を記載することはありません。

「遺言書」は法的効力を持ち、財産の処分方法や遺産相続ができますが、生前の医療・介護などの希望を記すことはできません。

自筆遺言の場合は家庭裁判所以外、死後の開封ができないことになっています。

このように、遺言書の法的効力は、本人の死後に初めて効果を発揮するものなのです。

それに対し、エンディングノートに自分の意思を書き留めておくことで、自分が病気などで判断力を失うような状況になったときでも、希望が伝えられるので、自分と周りの人の道標になります。

エンディングノートと遺言書の違いは、「法的拘束力」があるか・ないかということが、大きく異なる点です。

エンディングノートの具体的な内容

「エンディングノート」に綴ることは自由ですが、最低限書いておいた方がよいポイントを綴っておきます。

おひとり様もいらっしゃると思います。

親戚が頼りの場合もあるでしょう。

誰も頼ることなく終焉を迎える覚悟の方もいらっしゃるでしょう。

しかし、病気や痴呆になった時に自分はどうしたいか…どのように準備しているのかなど、伝えたい事柄があると思います。

そのような「想い」を綴っておいて困ることはないと思います。

最低限必要な事柄から書いていきましょう。

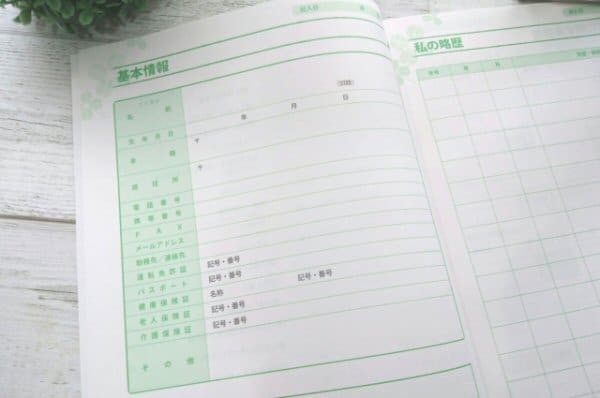

自分の基本情報について-エンディングノートの書き方ポイント1

本人情報として、名前から始まり、生年月日、血液型、住所、本籍地、住民票コード、マイナンバーなどを書きます。

マイナンバーなどの基本情報を記しておくことで、残された遺族と行政の両方がスムーズに手続きを行うことができます。

生まれてから今日まで、自分の歩んできた道のりを綴る「自分史」を書かれる方もいらっしゃいます。

まずは、自分の基本情報と伝えておきたい事柄を埋めてから、書く方がいいかもしれません。

なぜなら、「自分史」は趣味ややりたかったことへの思いがどんどん広がっていくので、重要な事柄が後回しになってしまうからです。

基本情報・資産・医療などの希望を先に伝えておきましょう。

資産について(預貯金、口座番号、年金番号など)-エンディングノートの書き方ポイント2

財産とは、銀行などの預貯金の口座番号や、基礎年金番号、各種加入保険、株式、不動産のことです。

支払いとして公共料金などの自動引き落とし情報、クレジットカード情報です。

所持している有価証券や金融資産、骨董品、貸金、借入金やローンなどもあります。

お金に纏わる自分が持っている資産についてまとめておきます。

本人が死亡したことを届け出る必要がある、預貯金・保険・年金などは必ず記載するようにします。

自分が入院したり痴呆になった時、生命保険の引き落としが分からず、失効してしまうと長年支払ってきた保険が無効になってしまいます。

銀行口座が何口もあると、残高不足になったり、発見されずに預金が放置されたりします。

できることなら、取引銀行を絞ったり必ず家族がわかるように記しておきましょう。

ただし、通帳や印鑑、保険の証書、年金証書などの保管場所もわかるように明記しておいた方がいいのですが、すべてを書いてしまうことによって、窃盗の心配や、知られたくない人に事前にわかってしまうリスクもありますので、設置場所は口頭で伝えてもいいかもしれません。

そして、貴重品など自分が大切にしていた遺品についても、誰に遺贈したいかと記しておくと、遺族がもめることがありません。

誰がもらっても喜んでくれそうにない特殊なコレクションなどは、同じ趣味を持つ友人や団体に贈るなど、希望の譲渡先を明記しておきましょう。

このように資産の譲渡先を考えていくと、生前整理などを考えるようになります。

そして、他に大切なことは「負の遺産」がある場合に注意が必要だということです。

借金は恥ずかしくて家族にも言えない…という方が多くいらっしゃいます。

遺族が借金の事実を知らないでいると、相続を受け取ってから負の財産を知ることになり、「借金」という負の財産まで受け取らなければなりません。

あらかじめ借金があると知っていれば、遺族は「相続放棄」の手続きをすることができるので、借金を肩代わりしなくても済みます。

例えば、負の財産は〇〇に200万あるが、□□生命保険の死亡保険金が1000万なので、差額の800万の資産になる…というような明確な記入は家族にとって安心できる内容となります。

負の遺産については偽りなく記載して、遺族を苦しめないようにしましょう。

普段は隠していることや身の回りのことについて-エンディングノートの書き方ポイント3

パソコンで「エンディングノート」を作って、トラブルがあった話があります。

パスワードを入力しないと内容が見えないようになっていたので、遺族が業者に依頼して大金を支払い大変苦労した例でした。

普段は見られたくない自分用のパソコンかもしれませんが、遺族が確認できないと意味がありません。

電子機器のパスワードなどは、本人しか知らない情報なので、できることならアナログで残すことをおすすめします。

若しくはパスワードを知らせる方法を考えておきましょう。

普段からネットを活用し、SNSを使用している場合、遺族が退会手続きをしないと永久にネット上にアップされています。

パソコンのパスワードや様々なログインパスワードなども書き残しておきましょう。

そして、身の回りのこととして一人暮らしで動物と生活をしている方は、自分にもしもの時、誰に引き取ってもらうかを決めておく必要があります。

動物を引き取ってくれる団体や個人に対して、金銭的な手続きやペットの健康状態・性格・好みのごはん…と、動物が苦しい思いをしないように詳しい情報を記載しておくことをおすすめします。

ほかにも誰かに何かを頼みたい場合、事前に相談し、決まった事柄を残しておきましょう。

自分と関係する人や間柄と連絡先について-エンディングノートの書き方ポイント4

遺族が承知している範囲外の親戚がいる可能性を考えて、家系図を作っておくと、子孫に対して自分のルーツを知るきっかけにもなります。

もしかしたら、子孫で移植が必要な事態があるかもしれません。

遺族が知らない相続人がいるかもしれません。

今、知られたくないことがあっても、後々遺族にとっては切ることができない関係なので、血縁関係は明確にしておいた方がよいでしょう。

家族、兄弟、親戚、同居していない家族、養子関係など、知る限りのことを残しておきます。

そして、友人、知人、職場関係者、恩人や相談にのっていただいている法的関係(弁護士・司法書士・行政書士など)の相談者の明記もしておきましょう。

法的関係者に遺言などを預けている場合、本人の他界を知らないまま時間が経過してしまうこともあります。

法的関係者は資産を把握し管理しているので、書き込んでおくことを忘れることのないようにしましょう。

重要な明記をすべて終わらせたあとに、伝えたい気持ちを「エンディングノート」にメッセージとして残してみましょう。

面と向かって感謝の気持ちを伝えていない人に…

自分が家族を愛し、共に生きてきた時間が幸せだったことなど、自分が死ぬ直前に伝えたくてもできない場合があるのです。

遺族にとって、あなたは幸せだったのか?自分との関係はどう思っていたのか?など聞きたいことが多く心に残ります。

素直な気持ちを綴っていきましょう。

残された者にとって「大切なメッセージ」になると思います。

法的な拘束力がある「相続・遺言」について-エンディングノートの書き方ポイント5

前述したように、「エンディングノート」は法的な拘束力がある文書ではありません。

自分が伝えたい思いを綴るものです。

法的な効力を発揮したい場合は、「遺言書」に残しておきます。

「エンディングノート」に遺言書の有無と、その保管場所を記しておくことが重要です。

遺産分割の内容や相続リストを、「エンディングノート」に明記しても構いませんが、途中で変更する場合、遺言書の書き直しも同時に変更しましょう。

お友達に贈りたい形見であっても、高額なものは「相続権」に触れる可能性があります。

形見分けについても「遺言書」に残しておくことをおすすめします。

「医療・介護」について-エンディングノートの書き方ポイント6

精神的・金銭的に家族に負担をかけないために、命の問題である「医療・介護」については、詳しく自分の希望を綴っておきましょう。

「命がある限りは、高額で最新医療であっても受けたい」と考える方や、「延命治療は望まない」と希望する方もいらっしゃいます。

突然の事故や病気・痴呆症などで、自己判断ができない場合、身近な家族や親族が判断することになります。

判断する親族の人数が多ければ多いほど意見が分かれ、その決定に対して遺族が心理的に苦しむことになります。

「命」の問題は、どんな決定をしても後から後悔が残ります。

家族は1日でも長く生きていてほしい…そう思うでしょう。

でも、病で苦しんでいる人を長い間付き添っていると、看護する側の心が乱れていきます。

自己判断ができなくなった人にかわって、医療に関して決断するのは大きな負担になるのです。

希望する介護や医療施設、介護や治療方針、その費用はどのようにするのか。

延命措置の希望や、臓器提供をどうするか。

かかりつけの医師やカウンセラー、行政で関わった場合はその部署なども明記して残しておきましょう。

終末医療に関する考え方が多様化しているので、あらかじめ自己決定をしておくことで、残される親族にとっては「本人の意思を尊重することができ、本人の希望なんだ」と心の置き場所ができます。

葬儀ついて-エンディングノートの書き方ポイント7

近年の葬儀は、様々なスタイルがあります。

しかし、一族すべて決まっている葬儀・風習に倣わなくてなならない地域である・自由な選択ができるなど、人や立場・地域性によって選択できない場合があります。

残された遺族にとって、どうすればいいのかわからないという不安の上、後々非難されるような状況だけはつくりたくありませんね。

やはり遺族が非難を浴びるような状況だけは避けて、喪主に頼みたいことを「エンディングノート」に残しておきましょう。

宗派や宗教、戒名や法名はどうするのか

葬儀業者や会場、遺影写真、参列者リストなど、残しておくことが好ましいです。

自分が喪主になった気持ちで、考えてみましょう。

一昔前であれば、本人が葬儀やお墓について考えて決定させるのは一般的ではありませんでした。

縁起が悪いという迷信から、死後のことについて家族間で話をするのは、タブーとされていたからでしょう。

大家族でコミュニケーションが常に取れる環境から、核家族社会になったので、親が他界した後、何もわからなかったということが多く発生しています。

愛する人を亡くし悲しむ間もなく、葬儀に追われてしまうのが家族や親族です。

葬儀やお墓にもたくさんの選択肢があります。

死後お寺や葬儀社など、どのようにするのかと本人が希望することで、親族はゆっくりと故人と向かい合う時間ができます。

壮大な葬式にすべきなのか?シンプルな家族葬にしたいのか?など、たくさんの選択肢があるので、じっくり考えてみましょう。

葬儀やお墓の話はデリケートな問題なので、本人以外の親族は質問しにくいものです。

自分から家族や親族などに問いかけてみることで、相手が疑問や不安になっていることを話してくれるかもしれません。

自分や家族の意見をまとめて調べてみることで、自分の希望が明確になります。

そのまとめを「エンディングノート」に書かれていることで、遺族も困らず手配ができ、世間に対しても「故人の希望です」と言い切れるものとなります。

お墓について-エンディングノートの書き方ポイント8

近年、様々なお墓のカタチがあります。

まず、「お墓」は自分の死後に遺族が手入れをしていかなければならない問題があります。

親族一同が決まっている墓地である場合、それ以外(散骨など)を希望する場合も、遺族が非難を浴びないようにきちんと「エンディングノート」に残しておきましょう。

埋葬方法・希望墓地・購入費用・墓地の使用権者と契約期間・墓地の継承者や手入れ、代々伝わるお供え物など、自分のお墓にまつわることを書き留めておきましょう。

希望だけを綴って終わりではありません。

「海外の海に、空から散骨してほしい…」

この希望をするのであれば、それはどこで、どの業者がそれを扱い、散骨許可ができているのか?

その散骨は、誰が行き、費用はどうするのか?

漠然と書くのではなく、具体的に調べて資料も添付して明確に書いておくことを求めます。

明確に記述されていなければ、意に沿わない結果になりかねません。

家族以外の人に管理希望とおひとり様「死後事務委任契約」-エンディングノートの書き方ポイント9

家族がいるけど迷惑をかけたくないという場合や、複雑な状況によって死後は他人に管理してほしい…

ひとりで生きてきたので誰に頼めばいいのか?と、身寄りがない場合や、おひとり様が利用すると安心できるのが「死後事務委任契約」です。

事務作業を第三者(法律の専門家-弁護士・司法書士・行政書士など)に委任するのです。

専門家に依頼する場合は報酬が発生します。

最近は、「死後事務委任契約」という名の詐欺も多発しています。

管理費だけを取り、解約時に更にお金が発生するというような詐欺のシステムです。

「死後事務委任契約」を頼むときは、国家資格をもつ法律の専門家である弁護士・司法書士・行政書士に頼みましょう。

エンディングノートに書くことは「自由」-エンディングノートの書き方ポイント10

エンディングノートに書くことは、決まりごとがあるわけではありません。

最低限必要なことは「これがないと家族や親族、残された者が困る」という情報です。

その情報を書いた後は、自分史を綴ってみたり、楽しかったり苦労した話、趣味のことでもいいでしょう。

知人や友人の連絡先などについても残しておいて、その方達にメッセージを添えておき、もしもの時に連絡する先も迷わないで済み、相手にメッセージも送れるのです。

自分の人生を綴っていくことで、終活を終えた後には未来が見えてきます。

気力・体力がある時だからこそ、次のステップを考えることができます。

明るい明日の自分のスタートをするきっかけとしても、エンディングノートを書くことはこれからの時間のプラスになります。

>>続きは後日アップします。

“身支度の終活”はじめかた

- 終活とは…

●終活とは?自分らしい豊かな人生を修め身支度準備の進め方

●終活の8つの効果|自分の子供が少ない・いない時代だからこそ!

●自分と大切な人への愛情表現!自分らしく生きてみる!

●「終活のため」様々な角度から情報を提供 - エンディングノートとは

●終活で相続・遺言などを定める「エンディングノート」

●幸を積む未来型「終活ノート」命の五段階活用法エンディングノート

●終活「エンディングノート」具体的な内容と書き方10つのポイント - お金のこと

●終活をして年金・保険・預金・資産をまとめておく必要性

●年金(編集中)

●保険(編集中)

●預金(編集中)

●資産(編集中) - 遠い未来の健康について

●看護・介護・老々介護などはあるものとして考える終活

●看護(編集中)

●介護(編集中)

●老々介護(編集中) - 旅立ち後について

●終活で葬儀・お墓について定めておく

●葬儀(編集中)

●お墓(編集中) - 終活はあなたの未来のために…

●人生100年時代が到来!人生二毛作で楽しむ

●「生きていくため」終活の先にある未来について

●「楽しむため」未来があるから終活をする

●「整えるため」心と身の回りを整える終活

・終活とは?自分らしい豊かな人生を修め身支度準備の進め方

・終活の8つの効果|自分の子供が少ない・いない時代だからこそ!

・終活を始める10のタイミングと3つの心構え

・大震災から学んだ大切なこと!自分らしく生きるって何?を考える終活

・50代人生の身支度“終活”のすすめ!自分の未来のため“幸活”に繋げる

・終活を50代前後から始める男女の理由に温度差「修活」で今を修めて豊かな老いを!

- 永遠に生きるかのように学び、明日死ぬかのように今日を生きる!若き終活

- 余計なしがらみがない、身の丈の合った“やりたいこと”への終活の実践

- 体の内側の声に向き合って、健康寿命を延ばす生活を終活に加えて!

- 人生の後半戦が知的貯金のタイミング!終活に加える「したいことリスト」

- 人生とキャリアプランを考える

- 50代は起業に最良のタイミングと捉えられるか?

- >>ブログ“生きる”へ続く

- 毎日を新鮮な気持ちで生きてみよう!整えると見える未来の終活

- 健康寿命を心地よく延ばすのが最高の終活

- 終活視点の整理整頓をしてスッキリ暮らそう!

- 第二の人生、二毛作!人生後半戦をデザインする!

- >>ブログ“整える”へ続く